Как вылечить плеврит у детей

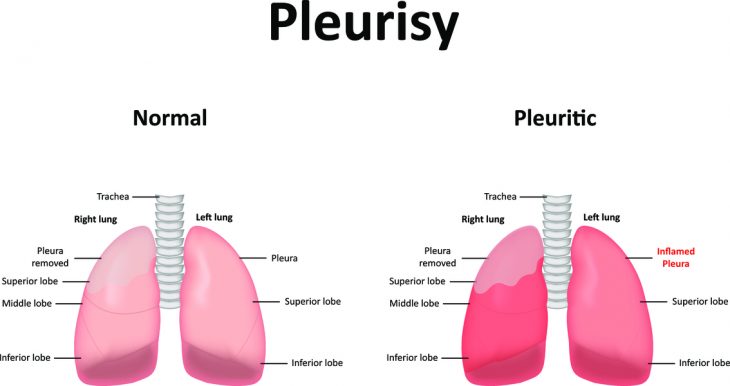

Плевра – серозная оболочка, покрывающая легкие; при определенных условиях она может воспаляться, и возникает плеврит. При этом на плевре появляется налет, или в плевральной полости (между двумя листками плевры) скапливается жидкость.

Плеврит – вторичный процесс. У детей он обычно сочетается с другими заболеваниями: пневмонией (воспалением легких), ревматизмом, сепсисом (генерализованным инфекционным процессом), туберкулезом, перикардитом (воспалением наружной оболочки сердца), онкологическими заболеваниями.

В некоторых случаях плеврит развивается как осложнение болезни, а в некоторых – является одним из ее проявлений. Выделяют два варианта клинической формы плеврита: сухой и экссудативный (или выпотной). При сухом плеврите налет на серозной оболочке образуется из фибрина (белка крови), поэтому сухой плеврит называют фибринозным.

Причины и механизм развития

Плеврит у детей может быть инфекционным и инфекционно-аллергическим. Наиболее часто воспаление плевры у детей отмечается при пневмонии. Оно может протекать одновременно с воспалением легких (синпневмонический плеврит – характерен для грудничков), а может развиваться и после перенесенной пневмонии (метапневмонический плеврит – обычно встречается у детей старше года).

Возбудителями воспалительного процесса в раннем возрасте ребенка наиболее часто является стафилококк, но могут вызывать заболевание и пневмококки, стрептококки, а у дошколят и школьников – туберкулезная инфекция, вирусы.

Характер воспаления плевры зависит от возраста ребенка, вида возбудителя, реактивности и сопротивляемости организма и перенесенных в прошлом болезней.

Развитию плеврита могут способствовать такие факторы:

- переохлаждение или перегревание;

- нерациональное питание;

- чрезмерное облучение кварцем или солнечными лучами;

- частые инфекционные болезни.

Экссудативный плеврит более характерен для туберкулезного процесса (до 80%), ревматизма (около 15%) или опухолей, но может развиться и при пневмонии. При туберкулезе он может присоединяться через 3-4 мес. после инфицирования. Сухой плеврит обычно связан с туберкулезной инфекцией.

При экссудативном плеврите в плевральной полости содержится жидкость. Она просачивается из сосудистого русла вследствие повышенной проницаемости стенки сосудов, возникающей под действием возбудителя. Характер жидкости, скопившейся в плевральной полости (выпота, или экссудата), в зависимости от возбудителя и основного заболевания может быть различным:

- серозным – содержащим белки сыворотки крови и лейкоциты в небольшом количестве;

- фибринозным – содержит белок крови фибриноген;

- гнойным – содержащим большое количество лейкоцитов;

- геморрагическим – кровянистым.

Характер выпота может также быть серозно-фибринозным, фибринозно-гнойным, фибринозно-геморрагическим.

В раннем возрасте ребенка серозный и фибринозный выпот часто (в 2/3 случаев) переходят в гнойный. У младших школьников отмечается преобладание серозного и серозно-фибринозного воспаления плевры. Для детей старшего возраста характерен сухой и серозный плеврит.

Воспаление плевры бывает односторонним и двусторонним. Экссудат может накапливаться в большом количестве, сдавливать легкие и затруднять дыхание.

Гнойный плеврит чаще возникает в том случае, когда в плевральную полость прорывается гнойник, расположенный в легочной ткани. В этом случае вместе с гноем в плевральную полость попадает и воздух – возникает пиопневмоторакс.

Особенно неблагоприятным является наличие сообщения между вскрывшимся в полость плевры гнойником и бронхом. Нити фибрина или обрывки ткани бронха могут выполнять роль клапана: с каждым вдохом в плевральную полость попадает очередная порция воздуха. В этом случае развивается тяжелое (и опасное для жизни ребенка) состояние: напряженный пиопневмоторакс.

При небольшом количестве гноя развивается плащевидный плеврит, а при значительном количестве – тотальный. Гнойное воспаление плевры может также развиться при заносе инфекции с кровью или лимфой из более отдаленных гнойных очагов.

Симптомы

Развитие плеврита вызывает болевые ощущения в грудной клетке у ребенка.

Развитие плеврита вызывает болевые ощущения в грудной клетке у ребенка.

Развитие плеврита проявляется резко наступившим ухудшением состояния ребенка. Температура тела повышается до высоких цифр. При гнойном процессе она может быть постоянно высокой или иметь размахи в течение суток свыше 1°С, сопровождается ознобами. Только у ослабленных маленьких деток температура может лишь незначительно повышаться.

Выраженные боли в груди при дыхании заставляют малыша щадить сторону поражения: половина грудной клетки практически не участвует в дыхании, ребенок старается лежать на больном боку. Выражение лица маленького пациента страдальческое, дыхание поверхностное, учащенное, стонущее. Глубокий вдох усиливает боль.

Появляется или усиливается одышка: частота дыхания может достигать 60-80 раз в 1 минуту. Кожные покровы приобретают синюшный оттенок. Усиливается мучительный болезненный кашель. Чувство нехватки воздуха вызывает беспокойство ребенка. Он отказывается от еды. При воспалении нижних долей легкого могут возникать выраженные боли в животе.

При осмотре ребенка врач может выслушать шум трения воспаленной плевры при сухом плеврите или же отсутствие дыхания на стороне экссудативного плеврита. Может отмечаться выбухание пораженной стороны грудной клетки при тотальном гнойном плеврите. Увеличиваются размеры печени, а часто и селезенки. Пульс учащен.

Диагностика

Основные клинические проявления (ухудшение состояния, боль в груди при дыхании, отставание половины грудной клетки при дыхании, одышка, интоксикация, результаты прослушивания дыхания врачом) позволяют доктору заподозрить плеврит.

Для подтверждения и уточнения диагноза применяются дополнительные методы:

- Рентгенологическое обследование органов грудной клетки – выявляет ограниченную дыхательную подвижность диафрагмы и ребер на стороне поражения и утолщение листков плевры при сухом плеврите; накопление жидкости или жидкости и воздуха в полости плевры – при экссудативном (гнойном). Рентгеноскопия дает возможность обнаружить даже небольшое количество жидкости, которая перемещается при изменении положения тела ребенка.

- Диагностическая плевральная пункция – позволяет получить экссудат из плевральной полости с помощью пункционной иглы; бактериологический и биохимический анализ полученной жидкости дает возможность определить характер экссудата, выделить возбудитель и определить его чувствительность к антибиотикам.

- Клинический анализ крови – повышение количества лейкоцитов, нейтрофилов в периферической крови, резко ускоренная СОЭ; может быть снижение гемоглобина и эритроцитов (анемия).

Лечение

Лечение проводится в стационаре; при тяжелом состоянии ребенка и выраженной дыхательной недостаточности – в условиях реанимационного отделения. Ребенку назначается строгий постельный режим, но положение в постели периодически необходимо менять.

Проводится комплексное лечение плеврита:

- антибиотикотерапия;

- удаление экссудата или гноя из полости плевры;

- дренирование плевральной полости (при необходимости);

- санация плевральной полости;

- дезинтоксикационная терапия;

- стимулирующая терапия;

- симптоматическое лечение.

Наиболее важным является лечение основного заболевания, осложнившегося плевритом. При выборе антибиотика учитывается его чувствительность к лекарственным препаратам по результатам анализа.

В качестве антибактериальной терапии назначают Метициллин, Олететрин, Ристомицин, Морфоциклин, Гентамицин, Неомицин, цефалоспорины II и III поколений, в особо тяжелых случаях – Тиенам. Антибиотики могут вводиться внутримышечно, внутривенно, внутриплеврально в зависимости от степени тяжести заболевания.

Если плеврит явился проявлением туберкулезной инфекции, то применяются противотуберкулезные препараты с учетом возраста ребенка, клинической формы и тяжести заболевания.

При плеврите на фоне злокачественного заболевания проводится лечение химиопрепаратами (дозы, длительность курса зависят от вида опухоли, стадии процесса, возраста ребенка).

При сухом плеврите помимо антибактериальных препаратов применяются противовоспалительные средства (Бутадион, Аспирин, Бруфен). При выраженном болевом синдроме облегчить самочувствие ребенка можно применением обезболивающих средств (Анальгина, новокаиновой блокады).

Назначение Тавегила, Супрастина, Кларитина не только снижает аллергическую настроенность организма, но и оказывает успокаивающее действие.

При сердечно-сосудистой недостаточности применяются Кордиамин, Кофеин, Мезатон, Коргликон.

В качестве дезинтоксикационных средств используются растворы Рингера, физиологический раствор хлорида натрия, Реосорбилакт и др.

В качестве стимулирующей терапии может применяться гамма-глобулин, стафилококковый анатоксин, плазма.

При беспокойстве ребенка назначаются бромиды, валериана.

В комплексное лечение входят также витаминные комплексы.

Дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность являются показанием для кислородотерапии.

При серозных плевритах плевральная пункция оказывает и лечебное действие, так как уменьшает давление экссудата на легкие и тем самым облегчает ребенку дыхание. Пункции могут проводиться повторно, если накапливается экссудат и снова вызывает сдавливание легкого. При медленном рассасывании серозного содержимого в полость могут вводить кортикостероидные препараты.

При гнойном плеврите большое значение имеет санация плевральной полости. Удаление гноя из нее проводится методом пункции грудной клетки специальной иглой (под местным обезболиванием) и медленного отсасывания содержимого.

В полость плевры вводят ферментативные препараты (Химопсин, Трипсин), способствующие разжижению гноя и его оттоку. Если возбудителем заболевания является стафилококк, то разжижать экссудат поможет и внутриполостное введение стрептокиназы.

В некоторых случаях (при скоплении гноя и воздуха более 300-500 мл) проводят дренирование полости с помощью специальной трубочки, через которую не только удаляют гной, но и промывают полость плевры антисептическими растворами.

При возникновении напряженного клапанного пиопневмоторакса ребенку в качестве неотложной помощи производят прокол иглой грудной стенки для выхода воздуха из плевральной полости, что спасает жизнь ребенку. В дальнейшем в зависимости от ситуации или дренируют полость плевры, или оперативным путем удаляют часть легкого.

Питание ребенка должно быть полноценным, витаминизированным. В остром периоде ограничивают количество жидкости и поваренной соли. В помещении обеспечивают доступ свежего воздуха.

В периоде реабилитации применяются методы физиотерапевтического лечения, дыхательная гимнастика, массаж, лечебная физкультура.

Прогноз

Исход болезни зависит от своевременности и адекватности проводимой терапии.

Исход болезни зависит от своевременности и адекватности проводимой терапии.

Прогноз зависит от основного заболевания, вида плеврита, сроков обращения за медпомощью и эффективности проводимого лечения.

Серозный и сухой плеврит заканчиваются выздоровлением. Гнойный процесс имеет более серьезные последствия. Исход болезни зависит от своевременной диагностики и лечения, от общей реактивности организма ребенка. Рассасывание гнойного воспаления происходит медленно, могут образовываться спайки листков плевры и осумкованные плевриты с последующими рецидивами.

Отдаленными последствиями могут быть: пневмосклероз, бронхоэктатическая болезнь, хроническая легочно-сердечная недостаточность, сколиоз. Любая из этих болезней может привести к инвалидизации ребенка.

Резюме для родителей

Плеврит не является самостоятельным заболеванием, но он значительно осложняет течение болезни и ее исход. Особой тяжестью отличаются плевриты у детей раннего возраста, так как у них обычно развивается гнойное воспаление в плевральной полости.

Современный уровень медицины и широкий ассортимент антибиотиков позволяют лечить и тяжелые формы плеврита, но исходом в этих случаях может быть не менее серьезная бронхолегочная патология. Результат лечения во многом зависит от своевременного обращения к врачу и полноценного лечения ребенка.

К какому врачу обратиться

Плеврит у ребенка лечит врач-пульмонолог. В некоторых случаях необходим осмотр торакального хирурга, анестезиолога-реаниматолога, фтизиатра, онколога, ревматолога.

Загрузка…

Посмотрите популярные статьи

Источник

Плеврит у детей – воспаление гладкой серозной оболочки (плевры), которая окружает легкие с каждой из сторон. Является распространенным заболеванием. Плеврит – это вторичный процесс и симптомы развиваются как осложнения после простудной инфекции или болезни легких.

У маленького ребенка заболевание характеризуется гнойными выделениями. Среди детей 6–7 лет обычно диагностируется фибринозный плеврит (без выделений), а у ребят постарше – экссудативный (когда жидкость собирается в легких).

Причины

Поскольку плеврит у детей является вторичным заболеванием и обычно выступает как осложнение, возникновение и развитие недуга происходит по следующим причинам:

- Поражения грибком;

- Переохлаждение организма ребенка;

- Недостаток нужных микроэлементов, отразившийся на легких из-за неправильно построенного питания;

- Частые инфекции;

- Осложнения болезней (причиной становятся пневмония, брюшной тиф, туберкулез и др.);

- Повреждения грудной клетки;

- Солнечный улар;

- Хирургическое вмешательство.

Примерно 80% случаев серозного, фиброзного или сухого плеврита – прямое следствие туберкулеза. При заражении организма ребенка стрептококками, стафилококками или пневмококками ставят диагноз – гнойный плеврит. Формы заболевания характеризуют индивидуальные симптомы.

Симптомы

Если есть подозрения на данное заболевание, симптомы у детей носят выраженный характер:

- Высокая температура;

- Вздутие вен на шее;

- Учащенный сухой кашель;

- Обильное потоотделение и учащенное сердцебиение – свидетельствуют о гнойном плеврите;

- Ощущение боли в легких при вдохе, которая отдается в плечи и брюшную полость;

- Озноб и лихорадка;

- Синеватый оттенок лица;

- Нарушенное дыхание (встречается у малышей до одного года), удушье и вялость, переходящая в коматозное состояние.

Гораздо чаще происходит поражение только одного легкого, поэтому попросите ребенка перевернуться на разные бока. На той стороне, на которой малыш почувствует боль, и находится пораженное легкое. Болезнь протекает тяжело, однако при своевременном лечении ребенок имеет шанс на быстрое оздоровление.

Диагностика

Чтобы выявить плеврит у детей, проводятся следующие процедуры:

- Сбор жалоб ребенка на болезненное дыхание, одышки, интоксикацию и иные проявления, свидетельствующих об ухудшении состояния организма;

- Рентген грудной клетки – при сухой форме заболевания просматривается степень подвижности ребер и легочной полости на пораженной стороне, выявляется утолщение плевры; более серьезную экссудативную форму оценивают по объему жидкости, скопившейся в плевральной полости, при рентгене обнаруживают даже ее малое количество;

- Плевральная пункция – с помощью иглы проводится сбор экссудата непосредственно из полости плевры; бактериологический анализ выявляет характер экссудата и находит возбудителя;

- Анализ крови – оценивается число нейтрофилов и лейкоцитов, диагностируется пониженное содержание гемоглобина.

Лечение

При диагностировании заболевания ребенку обязательно требуется госпитализация. Период лечения зависит от комплекса нескольких факторов, по которым протекает болезнь. К примеру, сухой плеврит (протекающий без накопления жидкости) обычно продолжается от 7 до 10 дней, а гнойная форма излечивается за несколько месяцев. Пневмония с плевритом у детей тоже выступает серьезным диагнозом и потребует затрат времени на лечение. Легкие формы заболевания предусматривают следующие виды терапии:

- Лечение заболевания, послужившее причиной заболевания;

- Постельный режим;

- Лечение обезболивающими препаратами;

- Перевязывание бинтами грудной клетки, чтобы снизить болевые ощущения;

- Ограничение суточной нормы приема жидкости;

- Белковая диета;

- В случае сильной интоксикации организма внутримышечно вводится дезинтоксикационный раствор;

- Если не имеется противопоказаний, может назначаться курс физиотерапии;

- Препараты против кашля;

- Горчичные компрессы;

- При гнойной форме необходимо быстро остановить процесс воспаления – прописываются антибиотики;

- Регулярный прием витаминов;

- Если заболевание длится долгий период, требуется поддерживать иммунитет специальными препаратами;

- При возникновении проблем с дыханием применяются кислородные ингаляции.

Антибактериальную терапию проводят с помощью таких препаратов, как Метициллин, Морфоциклин, Неомицин, Олететрин, Гентомицин, Рестомицин. Также используются целафоспорины II или III поколений. При наиболее тяжелых формах назначается Тиенам. Способ ввода антибиотиков устанавливается на основе характера заболевания и может производиться внутримышечно, внутриплеврально или внутривенно. При осложнении туберкулезной инфекции ребенку дают противотуберкулезные препараты.

- Обязательно почитайте: симптомы и лечение псевдотуберкулеза

В наиболее серьезных случаях, при остром гнойном плеврите, доктора принимают решение о немедленном оперативном вмешательстве.

В процессе операции из пораженных легких малыша удаляется гной, а плевра промывается обеззараживающим раствором. Своевременное и успешное лечение позволяет не допустить осложнений, но порой могут проявиться и негативные последствия.

Последствия

Несформировавшийся организм ребенка иногда не в состоянии оправиться от такого серьезного и тяжело протекающего заболевания. При тяжелом недуге лечение откладывать нельзя и ребенка следует сразу же после возникновения симптомов отправить на прием к врачу. Особую опасность приносит неверно поставленный диагноз – плеврит у детей часто перерастает тяжелую стадию. Последствия проявляются по следующим признакам:

- Сухой плеврит не дает осложнений, однако могут остаться спайки;

- Экссудативный иногда становится причиной проблем с дыханием;

- Гнойный может обрести хроническую форму, возникает реальная опасность проникновения гноя в непосредственно в легочную полость и формирования свища; среди тяжелых последствий гнойного плеврита – возникновение сепсиса, когда в кровь попадает инфекция и образует очаги поражения в органах тела.

Вылечить плеврит легких у детей – задача трудная, и этот процесс займет определенное время. Гораздо продуктивнее принимать профилактические меры и отслеживать симптомы, чтобы не подвергать здоровье малыша серьезной опасности.

Профилактика

Предупредить возникновение заболевания можно профилактикой первичных болезней, которые провоцируют развитие недуга. В основном, это касается легочных заболеваний и туберкулеза. Рекомендуется укреплять иммунитет физическими занятиями, закаливанием, гимнастическими упражнениями.

Важную роль играет соблюдение правильного и здорового питания. Давайте ребенку пищу, содержащую достаточное количество белков и жиров.

Не давайте организму ребенка переутомляться. Важно соблюдать правильный режим сна и бодрствования. После окончания курса лечения детям прописывают занятия дыхательной гимнастикой. Пусть ребенок больше времени проводит на свежем воздухе, серьезную пользу окажут прогулки в парке или хвойном лесу.

▼СОВЕТУЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ▼

Источник