Как вылечить все внутренние болезни

Иное название этого понятия — «Терапия»; см. также другие значения.

Внутренние болезни (терапия, внутренняя медицина) — область медицины, занимающаяся проблемами этиологии, патогенеза и клинических проявлений заболеваний внутренних органов, их диагностики, нехирургического лечения, профилактики и реабилитации[1][2][3]. К сфере терапии относятся заболевания дыхательной системы (пульмонология), сердечно-сосудистой системы (кардиология), желудочно-кишечного тракта (гастроэнтерология), мочевыделительной системы (нефрология), соединительной ткани (ревматология) и др. Врачи, занимающиеся нехирургическим лечением внутренних болезней, называются терапевтами (интернистами).

Терапевтическая тактика[править | править код]

Для эффективного лечения требуется правильная диагностика, основанная на систематическом обследовании пациента, анализе анамнеза, жалоб и объективных признаков заболевания (выявляемых при физикальном обследовании — осмотре, пальпации, перкуссии, аускультации, а также с помощью рутинных лабораторно-инструментальных методов). Выявленные признаки (симптомы) заболевания терапевт объединяет в синдромы (совокупность симптомов, имеющих единый патогенез), на основании которых делает заключение о предполагаемом заболевании. В случае невозможности сделать однозначный вывод об имеющемся заболевании, проводится дифференциальная диагностика нескольких схожих заболеваний с выполнением дополнительных лабораторных и инструментальных исследований. В некоторых сложных для диагностики клинических случаях назначается пробное лечение, позволяющее поставить так называемый лат. diagnosis ex juvantibus (диагноз, основанный на оценке результатов проведённого лечения). После постановки диагноза терапевт назначает лечение. Применяются нелекарственные методы лечения (соблюдение режима труда и быта, питания), лекарственное и физиотерапевтическое лечение, санаторно-курортное лечение.

Разделы терапии и её интегративная функция[править | править код]

В современной медицинской науке имеется тенденция к повышению уровня специализации и дроблению клинической медицины на узкоспециализированные (чаще по органному принципу) разделы[1]. Разделами внутренних болезней являются:

- гастроэнтерология — заболевания желудочно-кишечного тракта

- пульмонология — заболевания лёгких

- гепатология — заболевания печени

- нефрология — заболевания почек

- кардиология — заболевания сердечно-сосудистой системы

- гематология — заболевания крови и кроветворных органов

- ревматология — заболевания соединительной ткани

- инфекционные заболевания — заболевания, вызываемые болезнетворными микроорганизмами

- эндокринология — заболевания эндокринной системы

- гериатрия — терапия пожилых пациентов

- спортивная медицина — патологические изменения, возникающие при занятиях спортом

Параллельно с дифференциацией научных знаний по внутренним болезням, возрастает роль этого раздела медицины в интеграции научных исследований с общетерапевтической подготовкой врача. Параллельность процессов дифференциации и интеграции научных знаний способствуют формированию тесных связей с рядом естественных и технических наук (биологией, физиологией, физикой, химией и т. д.), что позволяет внедрять в клиническую практику новейшие высокотехнологичные методы обследования пациентов (эндоскопию, мониторное наблюдение, компьютерную, позитронно-эмиссионную и магнитно-резонансную томографию и др.).[1]

Эмблемы терапии[править | править код]

На протяжении веков эмблемы терапии были разнообразны. Уже в средние века в её роли были цветы ландыша, которым лечили тогда сердечные заболевания. Кроме них её эмблемами служили уринарий, рука, ощупывающая пульс, петух, флорентийский младенец и пеликан (который впоследствии стал символом донорства).

См. также[править | править код]

- Терапия (лечение)

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- В. И. Маколкин, С. И. Овчаренко — Внутренние болезни. М.:Медицина, 1999 ISBN 5-225-04376-3

Источник

Князева Л. И., Князева Л. А., Горяйнов И. И.

Внутренние болезни

Учебник

Князева Л. И., Князева Л. А., Горяйнов И. И.

Внутренние болезни

Учебник для студентов медицинских вузов

Курск – 2013

2

УДК: 616.1/4 (075.8)

ББК: 54.1я73

К54

УМО-754 25.08.08

«Рекомендуется Учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве учебника для студентов медицинских вузов»

Князева Л. И., Князева Л. А., Горяйнов И. И. Внутренние болезни. Учебник для студентов медицинских вузов. Издание четвертое, дополненное и переработанное. — Курск, 2013.- с.

Рецензенты:

д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова» Минздрава России Т.В. Королева

д.м.н., профессор, зав. каф. пропедевтики внутренних болезней ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России А.В. Никитин

В данном учебнике представлены современные аспекты этиологии, патогенеза, клинических проявлений и диагностики заболеваний внутренних органов. Важным разделом четвертого издания учебника являются современные протоколы лечения внутренней патологии, основанные на принципах доказательной медицины, с учетом изменений

2012 г.

Несомненным достоинством данного учебника является анализ и систематизация новых методов диагностики и лечения основных заболеваний внутренних органов, представленных в виде алгоритмов, схем и таблиц.

Учебник будет полезен для студентов старших курсов медицинских вузов, поскольку содержит ответы на многие сложные вопросы, порождаемые клинической практикой.

ISBN 978-5-7487-1472-3 ББК: 54.1я73

Князева Л.И., Князева Л.А., Горяйнов И.И., КГМУ, 2013 ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2013

3

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛ I. РЕВМАТОЛОГИЯ

ГЛАВА 1.РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ………………………. ……………………

ГЛАВА 2. ОСТЕОАРТРОЗ……………………………………………………………

ГЛАВА 3. ПОДАГРА…………………………….……………………………………

ГЛАВА 4. СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА…………………………………………

ГЛАВА 5. СИСТЕМНАЯ СКЛЕРОДЕРМИЯ……………………….. ……………..

ГЛАВА 6. СЕРОНЕГАТИВНЫЕ СПОНДИЛОАРТРОПАТИИ……………………

ГЛАВА 7.ОСТРАЯ РЕВМАТИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА. ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА ……………………………………………………………………

ГЛАВА 8.РЕВМАТИЧЕСКИЕ ПОРОКИ СЕРДЦА…………………………………

ГЛАВА 9. СИСТЕМНЫЕ ВАСКУЛИТЫ…………………………………………………………..

ГЛАВА10.ИДИОПАТИЧЕСКИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ МИОПАТИИ……………

РАЗДЕЛ II. КАРДИОЛОГИЯ.

ГЛАВА 1. ИБС: СТАБИЛЬНАЯ СТЕНОКАРДИЯ………………………………….

ГЛАВА 2. ИБС: ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА…………………………….…

ГЛАВА 3. АРТЕРИАЛЬНЫЕ ГИПЕРТЕНЗИИ………………………….………….

ГЛАВА 4.ОСТРАЯ И ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ…………………………………………………………………

ГЛАВА 5. АРИТМИИИ БЛОКАДЫ СЕРДЦА………………………………….……………

ГЛАВА 6. МИОКАРДИТЫ. МИОКАРДИОПАТИИ………………………………..

ГЛАВА 7.ПЕРИКАРДИТЫ. ………………….………………………..……………….

ГЛАВА 8. ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА У ВЗРОСЛЫХ…………………..

РАЗДЕЛ III. ГЕМАТОЛОГИЯ

ГЛАВА 1.ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫЕ АНЕМИИ…………………………………………………

ГЛАВА 2. МЕГАЛОБЛАСТНЫЕ АНЕМИИ…………………………………………

ГЛАВА 3. АПЛАСТИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ…………………………………………………………

ГЛАВА 4. ОСТРЫЕ ЛЕЙКОЗЫ………………………………………………………

ГЛАВА 5.ХРОНИЧЕСКИЕ МИЕЛО- И ЛИМФОЛЕЙКОЗЫ……………………..

ГЛАВА 6. ИСТИННАЯ ПОЛИЦИТЕМИЯ…………………………………………..

ГЛАВА 7. МНОЖЕСТВЕННАЯ МИЕЛОМА……………………………………….

ГЛАВА 8. ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ ДИАТЕЗЫ……………………………………….

РАЗДЕЛ IV. НЕФРОЛОГИЯ

ГЛАВА 1.ОСТРЫЙ И ХРОНИЧЕСКИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЫ……………..

ГЛАВА 2. ХРОНИЧЕСКИЙ ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЙ НЕФРИТ………

ГЛАВА 3. ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК.ТЕРМИНАЛЬНАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ………………………………………………………………….

ГЛАВА 4. АМИЛОИДОЗ. НЕФРОТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ……………………….

РАЗДЕЛ V. ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ ГЛАВА 1.ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА

И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ………………………………………..

ГЛАВА 2. ХРОНИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ……………………………………

ГЛАВА 3. СИНДРОМ РАЗДРАЖЁННОЙ КИШКИ……………………………..

4

ГЛАВА 4. ЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ………………………………………………………………….

ГЛАВА 5. ГЕПАТИТЫ И ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ……………………………….

РАЗДЕЛ VI. ПУЛЬМОНОЛОГИЯ

ГЛАВА 1. ПНЕВМОНИИ…………………………………………………………..

ГЛАВА 2. ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ…………

ГЛАВА 3. БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА……………………………………………………………

ГЛАВА 4. ХРОНИЧЕСКОЕ ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ……………………………….

ГЛАВА 5. ПЛЕВРИТЫ…………………….…………………………………………

ГЛАВА 6. ИДИОПАТИЧЕСКИЕ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ ПНЕВМОНИИ……

ЛИТЕРАТУРА. …………………………..…………………………………

5

РАЗДЕЛ I. РЕВМАТОЛОГИЯ.

ГЛАВА 1. РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ.

Ревматоидный артрит (РА) – хроническое системное заболевание соединительной ткани с прогрессирующим поражением преимущественно периферических (синовиальных) суставов по типу эрозивнодеструктивного полиартрита, возможным развитием полиорганного поражения и тяжелых осложнений, таких как вторичный амилоидоз.

РА представляет собой наиболее распространенное аутоиммунное заболевание человека, которое регистрируют во всех климатогеографических зонах, во всех возратсных , расовых и этнических группах, поражая 0,5-2% взрослого населения Земли в наиболее работоспособном возрасте (35-55 лет). РА имеет общемедицинское и социальное значение, приводя к колоссальным экономичес ким потерям.

Факторы риска возникновения РА: женский пол, возраст 45 лет и старше, наследственная предрасположенность, наличие антигенов

HLADR4, DR1

Этиология РА неизвестна.

Существуют 2 теории возникновения и развития РА.

Вирусная теория: инфекционные агенты – вирус Эпштейна-Барра,

парвовирус В19, ретровирусы. | |

Генетическая теория. Генетическая | предрасположенность – |

носительство HLA-DR4, HLA-DR1 генов. |

Патогенез РА складывается из нескольких взаимодополняющих компонентов:

-участие Т-лимфоцитов;Bлимфоцитов.

-участие моноцитомакрофагальных клеток, которые продуцируют провоспалительные цитокины: (интерлейкин (ИЛ)-1, ИЛ-6, фактор некроза опухоли α)

-участие автономных неиммунных механизмов, определяющих опухолеподобный рост синовиальной ткани, приводящий к деструкции суставного хряща.

На ранней стадии РА:доминируют неспецифическое воспаление и синтез органоспецифичных аутоантител (ревматоидный фактор (РФ) и антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (анти-ЦЦП)).

Развернутая стадия сопровождается нарушением ангиогенеза, активацией эндотелия, активной миграцией клеток в зону воспаления, активацией СД 4+ Т-клеток, гиперпродукцией провоспалительных цитокинов, простагландинов, коллагеназ, металлопротеаз.

Поздняя стадия сопровождается нарушением апоптоза синовиальных клеток и прогрессирующей деструкцией суставов.

Главные патогенетические процессы, ведущие к деструкции сустава: деградация хряща, персистирующее аутоиммунное воспаление в полости сустава, пролиферация синовиальной ткани с разрастанием паннуса, и прогрессирующим развитием остеопороза.

6

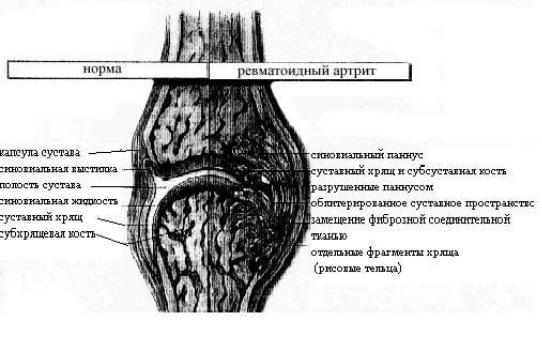

Патоморфология.

Преобладают экссудативные и альтеративные процессы в синовиальной мембране, а именно отек, полнокровие и очаги фибриноидных изменений (рис. 1-1).

Рис. 1-1. Патоморфология ревматоидного артрита (по Насоновой В.А.,1997)

Рабочая классификация РА (принята на заседании пленума

Ассоциации ревматологов России 30.09.2007). | ||||

1. Основной диагноз: | ||||

Ревматоидный | артрит | серопозитивный | (положительный | |

ревматоидный фактор в сыворотке крови). | ||||

Ревматоидный | артрит | серонегативный | (отрицательный | |

ревматоидный фактор в сыворотке крови. | ||||

Особые клинические | формы | ревматоидного артрита: | ||

Синдром Фелти. | ||||

Болезнь Стилла, развившаяся у взрослых. | ||||

Ревматоидный | артрит | вероятный. | ||

2. Клиническая стадия. | ||||

1. Очень ранняя стадия: длительность болезни < 6 месяцев. 2.Ранняя стадия: длительность болезни 6 мес. — 1 год.

3.Развернутая стадия: длительность болезни > 1 года при наличии типичной симптоматики РА.

4.Поздняя стадия: длительность болезни 2 года и более +

выраженная деструкция мелких (III-IV рентгенологическая стадия) и крупных суставов, наличие осложнений.

3. Активность болезни:

0 = ремиссия (DAS 28 < 2,6).

1 = низкая (DAS 28 = 2,6 — 3,2).

2 = средняя (DAS 28 3,3 — 5,1).

7

3 = высокая (DAS 28 > 5,1).

4. Внесуставные (системные) проявления:

1. Ревматоидные узелки.

2. Кожный васкулит (язвенно-некротический васкулит, инфаркты ногтевого ложа, дигитальный артериит, ливедо -ангиит).

3.Васкулит других органов.

4.Нейропатия (мононеврит, полинейропатия).

5.Плеврит (сухой, выпотной), перикардит (сухой, выпотной).

6.Синдром Шегрена.

7.Поражение глаз (склерит, эписклерит, васкулит сетчатки).

5.Инструментальная характеристика.

Наличие или отсутствие эрозий (с использованием рентгенографии, возможно МРТ, УЗИ):

-неэрозивный; -эрозивный.

Рентгенологическая стадия (по Штейнброккеру, модификация): I- околосуставной остеопороз;

II-остеопороз + сужение суставной щели, могут быть единичные эрозии;

IIIпризнаки предыдущей стадии + множественные эрозии + подвывихи в суставах;

IV — признаки предыдущей стадии + костный анкилоз.

6.Дополнительная иммунологическая характеристикаантитела

кциклическому цитрулинированному пептиду (АЦЦП)

АЦЦП — присутствуют (+); АЦЦП — отсутствуют (-).

Функциональный класс (ФК):

I — полностью сохранены самообслуживание, непрофессиональная и профессиональная деятельность;

II— сохранены: самообслуживание, профессиональная деятельность, ограничена непрофессиональная деятельность;

III — сохранено самообслуживание, ограничены непрофессиональная и профессиональная деятельность;

IV — ограничены самообслуживание, непрофессиональная и профессиональная деятельность;

8. Осложнения:

-вторичный системный амилоидоз;

-вторичный остеоартроз;

-остеопороз (системный);

-остеонекроз;

-туннельные синдромы (синдром карпального канала, синдромы

сдавления локтевого, большеберцового нервов) ;

-подвывих в атланто-аксиальном суставе, в том числе с миелопатией, нестабильность шейного отдела позвоночника;

-атеросклеротическое поражение сосудов.

8

Ранний ревматоидный артрит.

Ранняя фаза ревматоидного артрита характеризуется появлением утренней скованности (всегда! свыше 30 мин.) в мелких суставах кистей (проксимальных межфаланговых и пястно -фаланговых) и стоп (проксимальных межфаланговых и плюснефаланговых) с развитием воспалительного отека периартикулярных тканей, возникновение болезненности вышеуказанных суставов при пальпации (положительный симптом поперечного сжатия кисти).

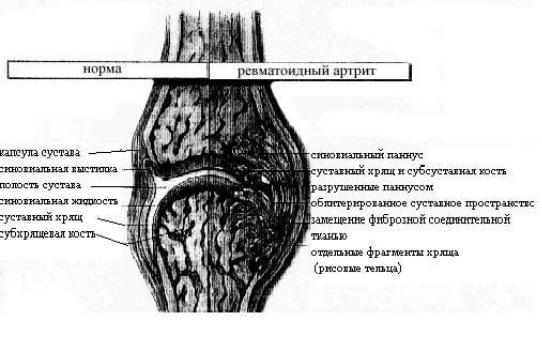

Процесс обычно симметричен и охватывает суставы обеих кистей (рис.1-2) и обеих стоп практически одновременно.

Рис.1-2. Ранний РА. Обращает на себя внимание симметричные артриты проксимальных межфаланговых (палец формы «веретена») и пястно-фаланговых суставов.

Если длительность подобной клинической симптоматики составляет не более 1 года, то речь идет о потенциально обратимой, клинико — патогенетической стадии болезни – раннем РА (РРА).

Признаки, позволяющие заподозрить РРА (по Р. Еmеry):

-> 3 припухших суставов;

-симметричное поражение пястно -фаланговых и плюсне-

фаланговых суставов;

-положительный «тест поперечного сжатия» пястно-фаланговых

иплюсне-фаланговых суставов;

-утренняя скованность > 30 мин;

-СОЭ > 25 мм/час.

РРА сопровождается, чаще всего, такими системными проявлениями, как лихорадка, потеря массы тела, появлением ревматоидных узелков.

Уже на ранней стадии ревматоидного артрита будут характерны следующие изменения лабораторно-инструментальных показателей:

-СОЭ более 25 мм/ч;

-СРБ более 6 мг/мл;

9

-фибриноген более 5 г/л;

-наличие ревматоидного фактора, антител к циклическому

цитруллиновому пептиду (АЦЦП), антител к виментину в сыворотке крови.

Примечание: при наличии таких признаков пациент должен быть направлен на консультацию к ревматологу

Клиническая картина РА.

Поражение суставов.

Утренняя скованность — один из основных симптомов РА ее развитие связано с гиперпродукцией синовиальной жидкости содержащей высокие концентрации провоспалительных цитокинов (ИЛ -1, ИЛ-6, ФНО- α), способствующих поддержанию воспалительного процесса в суставах и дальнейшей деструкции хряща и кости. Утренняя скованность является диагностически значимой, если ее продолжительность составляет более одного часа.

С течением времени у пациентов формируется ревматоидная кисть: ульнарная девиация пястно -фаланговых суставов, обычно развивающаяся через 1—5 лет от начала болезни (рис.1-3); поражение пальцев кистей по типу «бутоньерки» (сгибание в проксимальных межфаланговых суставах) или «шеи лебедя» (переразгибание в проксимальных межфаланговых суставах) (рис.1-4); деформация кисти по типу «пуговичная петля» (рис.1-4, 1-5).

Рис. 1-3. Ульнарная девиация («плавник моржа»)

10

Источник

Определение 1

Важнейшим разделом практической медицины является наука о внутренних болезнях, или терапия, – область клинической медицины, изучающая этиологию, патогенез, диагностику, прогноз, лечение и профилактику болезней внутренних органов.

Этиология изучает причины возникновения болезней, а патогенез – механизмы развития болезней, их течение и исход.

По характеру течения болезни бывают:

- острые,

- хронические.

Если болезнь начинается внезапно и продолжается сравнительно недолго, она называется острой.

Болезни хронические характеризуются длительным течением и периодами обострений (рецидивов) и ремиссий.

Диагностика

Цель исследования больного – постановка диагноза.

Определение 2

Диагноз – это краткое заключение врача о сущности болезни, выраженное с помощью медицинской терминологии (от греч. diagnosis – «распознавание»; diа – рас, через, сквозь, gnosis – знание, познание).

Различают предварительный диагноз (его устанавливают с учетом результатов расспроса и исследования объективного статуса) и окончательный диагноз (помимо расспроса и осмотра учитываются также результаты дополнительных методов исследования и дифференциальной диагностики).

Клинический диагноз должен включать в себя описание:

- Основного заболевания, которое привело к последнему ухудшению, последнему обращению за медицинской помощью.

- Сопутствующего заболевания, которое имеет другие причины возникновения и другой патогенез по сравнению с основным заболеванием. Как правило, в момент госпитализации больного сопутствующее заболевание находится вне обострения.

- Осложнения основного заболевания – дополнительные изменения, не связанные с непосредственной причиной болезни, но развивающиеся в результате её течения (связаны патогенетически).

Термином «диагностика» обозначается весь процесс обследования, наблюдения и рассуждений для определения болезни

Диагностический процесс начинается с выявления характерных признаков, т.е. симптомов болезни (от греч. symptoma – совпадение, признак).

Симптомы и синдромы

Симптом болезни – это отклонение того или иного показателя от нормы или возникновение нового, несвойственного здоровому организму явления.

Симптомы – это основа диагностики большинства болезней и повод для обращения за медицинской помощью.

В зависимости от способа выявления все симптомы делятся на объективные и субъективные.

Субъективные симптомы – это обусловленные заболеванием ощущения самого больного, например, боль, тошнота, повышенная утомляемость.

Объективные симптомы – это проявления заболевания, которые может наблюдать врач или фельдшер, например, сыпь, отек.

Одни симптомы могут быть явными и их легко обнаружить, а другие – скрытыми, выявляемые только при лабораторных и инструментальных исследованиях.

По диагностической значимости все симптомы подразделяются на:

- патогномоничные, свойственные строго определенным заболеваниям и не встречающиеся при других болезнях;

- специфические, характерные для поражения какого-либо органа. Такие симптомы бывают при разных заболеваниях данного органа;

- неспецифические, встречающиеся при различных заболеваниях и возникающие вследствие функциональных расстройств нервной и сердечно-сосудистой систем: нарушение сна и аппетита, общая слабость, повышенная утомляемость, недомогание и др.

Совокупность симптомов, объединенных общим патогенезом, называется синдромом («синдром» переводится с латыни как «скопление», «вместе бегущие»).

Замечание 1

Знание симптомов и синдромов еще недостаточно для диагностики заболевания.

Очень важно проводить анализ и синтез полученной информации, а также четко представлять проявления болезни и уметь обнаружить их в организме.

Условием правильной постановки диагноза является выполнение определенного плана (алгоритма) полного, всестороннего обследования больного.

История болезни

После обследования необходимо немедленно на свежую память всю собранную информацию более точно записать (если нужно, то вернуться к больному и уточнить).

При этом записи осуществляются также в определенном порядке в соответствии с планом обследования, выработанном медицинской практикой за многие годы.

Так начинается составление очень важного документа – истории болезни (до 1917 года документ назывался «скорбным листом»). Значение истории болезни:

- лечебное,

- научное,

- юридическое.

Предмет изучения ПВБ

Предметом изучения пропедевтики внутренних болезней являются:

- Основные симптомы заболеваний.

- Основные и дополнительные методы обследования пациентов.

- Анализ полученной информации и умение выделять ведущий синдром.

- Овладение студентами основами медицинской этики и деонтологии.

Определение 3

Медицинская деонтология – это наука о взаимоотношениях медицинского работника и больного, медицинских работников между собой, о долге, обязанностях медицинского персонала.

Замечание 2

Пропедевтика является фундаментом, базой для дальнейшего изучения клинических дисциплин.

В свою очередь, изучение пропедевтики базируется на знаниях анатомо-физиологических особенностей здорового человека, патофизиологии, латинской терминологии.

Источник