Как вылечить болезнь ньюкасла

Разведение птиц — весьма трудоёмкое занятие. Достаточно почитать любую энциклопедию, и станет ясно, что создать благоприятные условия для поголовья непросто. Если в дело вмешиваются ещё и болезни, то птицеводам можно только посочувствовать. Болезнь Ньюкасла, о которой пойдёт речь, является опаснейшим вирусом, поражающим домашнюю птицу.

Причины заболевания

Болезнь Ньюкасла — это тяжёлая патология вирусной природы, вызывающая симптомы нервно-паралитического характера. Она известна также под названиями азиатская чума, пневмоэнцефалит и т. д. Источником заболевания служит заражённая птица, а также птица-переносчик инфекции.

Последняя заражает среду продуктами своей жизнедеятельности, яйцами, а также дыханием. Распространителями же вируса могут быть и человек, и домашние животные, и мелкие грызуны, и даже насекомые.

Знаете ли вы? Вирусы не относятся к живым существам, ведь у них нет клеток, но и мёртвыми их назвать нельзя — они имеют гены и способны размножаться.

Передаётся он по воздуху, с огромным радиусом распространения — до 10 км. Также птица заражается через общую кормушку, инвентарь, одежду и обувь птицевода, общую подстилку и систему вентиляции.

Вирус относится к семейству Paramyxoviridae. Это РНК-содержащий патоген размером около 150 нм. В его состав входят гемагглютинин, ферменты (например, полимераза), липиды, углеводы. Этот вирус не переносит хлороформ, нагревание и эфир.

Формы вируса

У данного вируса множество вариаций с различной степенью тяжести последствий. Существуют штаммы, которые любая, даже не привитая, но здоровая птица перенесёт без последствий, а есть такие, которые вызывают смертность всего поголовья.

Ознакомьтесь с особенностями содержания таких пород кур, как «Фокси чик», «Билефельдер», «Кубанская красная», «Голошейки», «Хайсекс», «Хаббард», «Амрокс», «Маран», «Мастер Грей», «Доминант», «Ломан Браун», «Редбро», «Виандот», «Суссекс», «Фавероль», «Род-Айленд», «Минорка», «Русская белая», «Кучинская юбилейная», «Загорские лососевые куры».

Форма Бича

Острая форма вирусной инфекции, которая приводит к гибели большей части птичьего хозяйства. Симптоматика включает в себя кашель и трудности с дыханием, конъюнктивит.

Форма Дойла

Данная форма очень тяжело переживается птицами: потеря аппетита, мышечные спазмы, слабость, трудная проходимость носовых пазух (скопления слизи), диарея с кровяными включениями. Птица нередко слепнет, наступает паралич конечностей.

Форма Бодетта

По сравнению с предыдущими разновидностями, эта даёт не столь сокрушительный эффект: сохраняется две трети популяции. Но молодые цыплята страдают сильнее взрослых особей и часто гибнут после тяжёлого поражения нервной системы. Именно данная форма может быть использована при изготовлении живой вакцины.

Форма Хитчнера

Самый лёгкий (относительно всех остальных) штамм. Птица теряет аппетит, становится вялой, падает общая производительность. Благодаря низкой вирулентности, именно эта форма вируса подходит для создания большинства вакцин.

На кого распространяется болезнь

И домашняя, и дикая птица подвержены заболеванию. Протекание болезни зависит от вида и возраста. Индюки и куры страдают от пневмоэнцефалита гораздо чаще и тяжелее, чем утки и гуси. Человек редко заражается, но является отличным переносчиком инфекции.

Влияние болезни на человека

Для взрослых людей данное заболевание не опасно. Но заразиться всё-таки можно — при контакте с больной птицей, поскольку передача вируса происходит по воздуху. Также может сыграть злую шутку привычка тереть глаза грязными руками. Инкубационный период для человека составляет неделю.

Симптомы очень похожи на первые признаки гриппа: слабость, некоторое повышение температуры, насморк. Возможен конъюнктивит или диарея. Меры профилактики состоят в том, чтобы после работы в птичнике тщательно мыться и обрабатывать руки, не употреблять сырых яиц, надевать маску при вакцинации.

Важно! Вирус опасен для детей! Несмотря на то что такие случаи встречаются редко, в тяжёлой форме вирус может вызвать у ребёнка поражение головного мозга.

Распространение на других птиц

Гуси, в отличие от кур, имеют более устойчивый иммунитет. Тем не менее их тоже прививают, тем более что гуси часто являются носителями вируса и отличными передатчиками. То же самое можно сказать и про уток.

Поэтому их тщательно оберегают от контактов с дикими сородичами и грызунами. Индюки тяжело переносят атипичную чуму, болеют в острой форме и погибают всего за несколько дней. Болезнью Ньюкасла болеют также и декоративные птицы.

Например, у попугаев возникают судороги и паралич. У воробьёв и голубей можно заметить раскоординацию движений, потерю равновесия, судороги. Птица не может принимать пищу и в скором времени погибает от истощения и частичного паралича.

Диагностика и лечение

Диагностика позволяет исключить заболевания, симптоматика которых очень похожа на псевдочуму. Например, тиф, холеру или настоящую чуму. Диагноз ставят с учётом клинической картины болезни, а также обязательных лабораторных исследований на предмет классификации вируса и определения степени тяжести заболевания. Исследования касаются мозга, органов дыхания, печени.

Рекомендуем ознакомиться с рейтингом кур яичных и мясных пород.

Симптомы и описание болезни

Другое название болезни Ньюкасла — псевдочума. Чаще всего она протекает стремительно, в острой форме, а также быстро распространяется, вызывая большую смертность птицы.

Заболевание вирусное, поражающее ЖКТ, органы дыхания, центральную нервную систему. Если птица получила необходимую прививку, но обладает слабым иммунитетом, то у такой особи болезнь протекает бессимптомно, без ярко выраженных патологий.

Знаете ли вы? Своё оригинальное название псевдочума получила в связи с первой эпидемией в 1926 году в г. Ньюкасл, Англия.

Период развития болезни (инкубационный) составляет от трёх дней до недели, в редких случаях вдвое дольше.

Клиническая картина зависит от множества факторов:

- возраст заболевшей особи;

- условия, в которых содержится птица;

- тип вируса.

Общие признаки заболевания заключаются, прежде всего, в частичной, а затем и полной потере аппетита, в повышенной температуре тела (до 44 °С), подавленном состоянии, нарушении дыхания, помутнении роговицы. Постоянные скопления слизи в клюве становятся заметны даже со стороны. При очень быстром течении болезни симптомы не успевают проявиться, птица погибает внезапно.

Симптоматика острой формы заболевания:

- кашель, чихание;

- дыхание через открытый клюв;

- жидкий кал зелёного цвета (иногда с кровяными включениями);

- паралич ног, шеи, крыльев;

- неадекватное поведение (хождение кругами, шатание и т. д.).

При таком течении болезни нужна всего какая-то неделя, чтобы поражённая особь погибла на фоне сильного истощения и поражения ЦНС. Обычно такое заболевание вызывают азиатские возбудители вируса, обладающие высокой патогенностью.

Симптоматика хронической псевдочумы:

- повышенная возбудимость;

- тремор, судороги;

- паралич ног, крыльев;

- истощение;

- скручивание шеи.

Меры для устранения болезни

К сожалению, несмотря на более чем столетнюю историю заболевания, лечение азиатской чумы невозможно. Всё, что под силу каждому ответственному птичнику, — не дать распространиться вирусу. Поэтому проводится целый комплекс санитарных мероприятий, о которых речь пойдёт ниже.

Экономические потери

Псевдоэнцефалит наносит тяжелейший, а иногда и непоправимый урон птицефермам, поскольку при тяжёлых формах погибает 90% поголовья. Кроме того, владельцу хозяйства приходится оплачивать издержки на утилизацию заражённых особей и санитарную обработку, а также вакцинацию, что для небольших частных хозяйств составляет существенную сумму.

Профилактика

Всем известно, что болезнь лучше предупредить, чем лечить. Поэтому на птицефермах всем молодым птицам делаются соответствующие прививки.

Как минимум дважды в год проводится дезинфекция птичников и всех хозяйственных помещений. Известно, что вирус-возбудитель чувствителен к раствору едкого натра (2%) и раствору хлорной извести (3%).

Важно! Оборудование из металла может корродировать от хлора или щёлочи, поэтому его обрабатывают формалином (влажным способом).

Территория хозяйства должна быть огорожена, и доступ разрешается лишь сотрудникам. Необходимо принимать меры по предупреждению проникновения на территорию заражённых яиц, птицы, инвентаря, корма, подстилок. Если ферма перенесла эпидемию, карантин продлевается на месяц даже после убоя больной птицы и полной санитарной дезинфекции.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни, тушки птиц и яйца после убоя уничтожаются. Пух и перья от больных птиц, а также от тех, кто подозревается в заражении, сжигают. Тушки и потроха «подозреваемых» могут проварить и использовать для хозяйственных нужд.

Санитарные мероприятия

Если подытожить, основными санитарными мероприятиями являются прививки здоровой птицы, дезинфекция и убой больной птицы. На прививках остановимся подробнее.

Вакцинация поголовья

Использование той или иной вакцины зависит от района, в котором находится птицеферма, поскольку районы делятся на благополучные и неблагополучные по ньюкасловской болезни.

К наиболее неблагополучным относятся южная часть России и Северный Кавказ. Поскольку в период вакцинации птице необходимо усиление иммунитета, в рацион стараются добавлять витамины А, В (вся группа) и D.

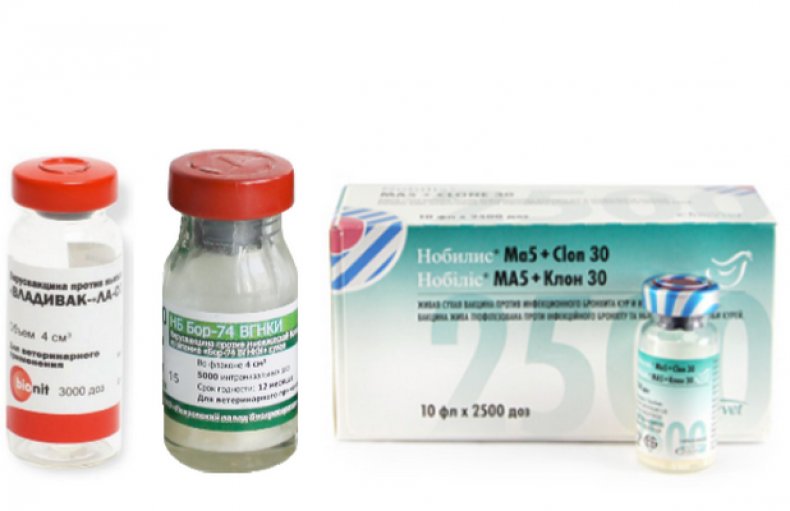

Виды вакцин

Правильно подобрать вакцину помогают тщательные исследования патологического материала.

Инактивированные

Эта вакцина считается наиболее безопасной для птицы. Заменять живую вакцину инактивированной желательно в том случае, если речь идёт о превентивных мерах, то есть о повышении иммунитета у изначально здорового поголовья.

Видео: вакцинация кур

Также если на птицеферме циркулирует высоковирулентный вирус, а выявленный титр антител составляет пропорцию 1:1024, то применение живой вакцины не защитит птицу от полевого вируса, даже если вакцинировать часто.

В этом случае прививаются суточные цыплята (в течение одного оборота выращивания), а затем можно продолжать профилактику болезни Ньюкасла живыми вакцинами. В России ещё с советских времён принято использовать жидкую инактивированную вакцину.

Её используют по достижении птицей 120 дней от роду. Иммунитет сохраняется до полугода. Современные предприятия, выпускающие вакцины, теперь предлагают комплексные, сразу от нескольких вирусов.

Лекарственная форма такой вакцины — эмульсия для инъекций. При хранении допускается некоторое расслаивание, которое легко устраняется взбалтыванием флакона.

Живые природно ослабленные Вакцина содержит жидкость, полученную из погибших зараженных эмбрионов (штамм «Ла-Сота», «Бор-74», «Н» и т. д.), а также обезжиренное молоко или пептон в качестве защитной среды.

Жидкость получают следующим образом: из органов погибшей заражённой птицы готовят суспензию, которой под наблюдением специалистов заражаются девятидневные куриные эмбрионы; затем уже эти эмбрионы, после проведения всех лабораторных исследований, используются для приготовления вакцины.

Следует отметить, что эмбрионы, погибшие за 96 ч, отсеиваются и остаются только живые, охлаждённые до 4 градусов. Лекарственная форма — таблетки, которые разводят и применяют для выпаивания или закапывания птицы.

Преимущество данной вакцины в том, что она даёт быстрый эффект. Но вот продолжительность действия у неё низкая — всего несколько месяцев. Возраст вакцинирования, а также условия его проведения зависят от фирмы-изготовителя препарата и всегда указаны в подробной инструкции.

Живые лабораторно ослабленные Эта вакцина мало чем отличается от предыдущей, разве что ослабление штамма происходит в лабораторных условиях, а не путём сложных манипуляций с заражением эмбрионов и их последующей переработкой.

Главное, что следует учесть, — это реактогенность живых вакцин. Птица может получить нарушения дыхания, может снизиться её продуктивность. Поэтому усиленное витаминизированное питание необходимо.

Схема вакцинирования

При вакцинации очень важно неукоснительно соблюдать инструкцию, а также некоторые общие рекомендации. Например:

- Нельзя использовать вакцины со штаммами «В1», «С2», «VH», если речь идёт о цыплятах, которым всего день отроду. Данные вакцины негативно отразятся на их развитии и последующем потомстве.

- Вакцина со штаммом «Клон-30» используется в индивидуальном порядке, например, для попугая или другой декоративной птицы. В фермерском хозяйстве она не эффективна.

- Наиболее популярные для сельского хозяйства штаммы — это «Ла-Сота» и «Бор-74».

- В инструкциях всегда чётко прописана дозировка, не следует её менять или нарушать.

Важно!В Европе, в отличие от стран СНГ, уже не используют штамм «Ла-Сота» в связи с его высокой реактогенностью.

Вакцинацию проводят распылением, индивидуальным закапыванием в нос или глаза, а также при помощи выпаивания (в случае заражения большого количества птицы).

Как проводить закапывание

- Во флакон с вакциной наливают физраствор из расчёта 0,1 куб. см на 1 дозу.

- Полученный раствор набирают пипеткой и закапывают в нос по схеме: одна ноздря закрыта, во вторую две капли.

- Если нет возможности закапать нос, капают глаза.

Как выпаивать

- Просчитайте примерно, сколько одна птица выпивает воды в течение полутора часов, и на этот объём возьмите 10 доз интраназального препарата (сверьтесь с инструкцией).

- Перед выпаиванием необходимо выдержать паузу и не поить птицу (мясным породам достаточно 3 часов, для несушек время увеличивается вдвое).

- В тщательно вымытые поилки налейте раствор комнатной температуры (для лучшего растворения препарата можно добавить обезжиренное молоко).

- Пускайте птиц к поилкам.

- Прежде чем давать простую воду, выдержите несколько часов, после того как вакцина будет полностью выпита.

Как проводить распыление вакцины на цыплят

Распыление на суточных цыплят проводят следующим образом:

- Отключается вентиляция.

- Цыплят садят в ящики или в специальные спрей-кабины.

- Вакцину разводят из расчёта 1000 доз на 200 мл воды комнатной температуры (сверьтесь с инструкцией).

- Освещение делается минимальное.

- Раствор вливается в специальные встроенные ёмкости, если это кабина, или в любую другую стерильную распылительную ёмкость, если это ящики.

- Распыление препарата производят сверху над птенцами с высоты 40 см.

В любой ситуации, связанной с вирусными заболеваниями, лучше всего принять профилактические меры и поддерживать их на должном уровне. Не забывайте вакцинировать птицу, используя эффективные средства. Если эпидемия всё же не обошла вашу птицеферму стороной, не отчаивайтесь, соблюдайте инструкции и проводите необходимые лабораторные исследования.

Отзывы из сети

Вообще, насколько я изучала болезни птиц, симптомы почти у всех одинаковые: угнетённость, понос, затруднения дыхания,может что-то ещё присутствовать. Та же Ньюкасла может протекать в форме без каких-либо клинических признаков, а зелёный понос может быть и при микоплазмозе, параличи могут быть и при болезни Марека. Чтобы однозначно определить, чем болеет птица, нужно сдавать анализ в лабораторию. Но на каждый вирус сдаётся отдельный анализ, поэтому этим мало кто и занимается. Однозначно птицу с судорогами и параличём лечить не стоит — это явная болезнь, которая представляет опасность. Некоторые пропаивают антибиотиком, так они не помогают при Ньюкасла и Марека. При микоплазмозе, ИЛТ могут помочь, если не запущено. При этом, от микоплазмоза можно вылечить птицу, но она будет ещё носить в себе вирус 3 года и всё её потомство будет заражено.От марека, безусловно, нужно прививать цыплят, а вот от Ньюкасла вряд ли стоит тем, что продаётся, например, «Ла сота» (в Европе её запретили), потому что привитые цыплята становятся носителями вируса. Он в них поселяется в латентной форме и потом эти цыплята могут заражать всех остальных.Так что это вопрос очень сложный и решается, прежде всего, профилактикой заболеваний, которые подразумевают периодическую дезинфекцию, карантин для новеньких, повышение иммунитета, каждодневную уборку помещений, разумную вакцинацию и выработку адекватного лечения, а не то, чтобы поить тетрациклином, начиная от скорлупки.

Alexorp

https://www.pticevody.ru/t560-topic#236180

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

Да

Нет

Источник

Добрый день, дорогие птицеводы. Содержание домашней птицы и фермерской требует пристального внимания к состоянию здоровья поголовья. Сегодня расскажем вам, как передается Ньюкаслская болезнь птицам, как диагностируется, лечится и какие нужны вакцины для лечения и профилактики этого грозного заболевания.

Смотрим фото и видео. Смертельно опасное заболевание уносить до 90% поголовья кур, уток, индюков, перепелов и голубей.

Содержание статьи:

- 1 Возбудитель и распространения заболевания

- 2 Болезнь Ньюкасла у бройлеров

- 3 Ньюкаслская болезнь кур несушек

- 4 Источник инфекции

- 5 Пути заражения

- 6 Поражения и проявления болезни

- 7 Признаки заболевания

- 8 Атипичная форма

- 9 Диагностирование

- 10 Вакцинация

- 11 Карантинные мероприятия

- 12 Подозрение на болезнь Ньюкасла

Возбудитель и распространения заболевания

С середины прошлого века Ньюкаслская болезнь птиц получила широкое распространение во многих европейских странах. Возбудителем Ньюкаслского заболевания называют РНК- вместительный вирус из рода парамиксовирусов семейства Paramixoviridae.

Выявленные штаммы вируса являются иммунологически однородными, однако их вирулентность – способность вызывать заболевания у чувствительных организмов – значительно отличается, что влияет на степень проявления заболевания.

При первом занесении возбудителя в хозяйство заболеваемость может составлять до 100 % поголовья и заканчиваться гибелью до 60-90 % птицы.

Болезнь Ньюкасла у бройлеров

Ньюкаслская болезнь кур несушек

В природных условиях Ньюкаслская болезнь выявляется у птиц из отряда куриных. Однако в природе также замечены случаи заболевания дикой птицы. Например, воробьев и голубей, которые могут переносить возбудителя заболевания на значительные расстояния чем способствуют заражению здоровых домашних птиц.

По данным некоторых исследователей, к болезни также в определенной степени чувствительна водоплавающая птица, как домашняя, так и дикая. К тому же, птица разных пород и возраста имеет разную чувствительность к вирусу. Так, молодые индюшата более чувствительны к возбудителю, чем взрослые индейки. Это делает возможным случаи контакта больного молодняка со здоровой взрослой птицей без ее заражения.

В литературе также встречается описание заражения вирусом Ньюкаслской болезни человека. Такое заражение может быть при пренебрежении правилами гигиены во время работы на птицефабриках среди персонала. Клиническим проявлением болезни у людей является конъюнктивит.

Источник инфекции

Основным источником инфекции для ньюкаслского заболевания является инфицированная и переболевшая птица, которая способна выделять вирус с воздухом при дыхании, снесенными яйцами и всеми выделениями организма. Всего через сутки после инфицирования начинается выделение возбудителя, а после выздоровления вирус сохраняется в организме еще на протяжении от двух до четырех месяцев.

Таким образом, в качестве факторов передачи может выступать вся продукция птицеводства, загрязненный рабочий инвентарь, корма и подстилка и тому подобное.

Следует также учитывать, что при содержании большого поголовья больной птицы вместе, инфицированный воздух из помещения, после его удаления системой вентиляции, может разноситься на довольно большое расстояние до пяти километров и представлять опасность для здоровой птицы вокруг.

С продукцией и отходами вирус через воздух может разноситься на расстояние до 15 км. Следует также помнить, что в природе резервуаром возбудителя является дикая птица, также могут быть домашние водоплавающие, живущие в частных хозяйствах населения.

Пути заражения

Основными путями заражения болезнью Ньюкасла является алиментарный и аэрогенный, а также контактный при содержании вместе здорового и больного поголовья. При этом аэрогенный способ распространения вируса является самым быстрым. В благополучных хозяйств возбудитель обычно завозится с инкубационными яйцами.

Чаще всего Ньюкаслская болезнь проявляется в виде эпизоотии, имеет определенную периодичность и склонность к летне-осеннего сезона. Эта сезонность, в свою очередь, связана с активизацией хозяйственной деятельности и увеличением поголовья птицы в это время.

В условиях интенсивного круглогодичного производства сезонности может не наблюдаться, как и четкой склонности к поражению нервной системы преимущественно в летний период. Однако на промышленных хозяйствах могут формироваться стационарные очаги заболевания, связанные с гигиеническими недостатками в текущей системе выращивания, с которыми трудно бороться.

Сложность окончательного устранения возбудителя болезни с производства заключается в его способности к длительному сохранению во внешней среде и возможности постоянной циркуляции в одном комплексе между различными половозрастными группами птицы.

Проблемы также вызывает массовое вирусоносительство и способность вируса длительное время переживать на птичьих паразитах. Так, вирус Ньюкаслской болезни может больше 200 дней переживать в организме клещей рода Argus Persicos, которые даже способны передавать его трансовариально.

Есть сведения о передаче болезни и по средствам других паразитов (E. Tenella, E. noeca-trix) и кокцидий. Вирус также может проникать к Ascaridae galli и выделяться с их яйцами во внешнюю среду, где будет долгое время хранится и заражать восприимчивую птицу.

Поражения и проявления болезни

После проникновения в организм вирус через кровь разносится к различным тканям и органам, в частности, вызывая нарушение работы центральной нервной системы, а также дыхания и пищеварения. Сначала возбудитель размножается в эндотелии, по средствам чего клетки кровеносных сосудов становятся рыхлыми, нарушается их порозность и начинает развиваться воспалительно-некротический процесс.

Результатом этого становятся многочисленные кровоизлияния в серозных и слизистых оболочках. Через сутки Ньюкаслская болезнь сосредотачивается в паренхиматозных органах с дистрофическими изменениями, затрагивает костный и головной мозг, вызывает симптомы нарушения работы нервной системы.

В зависимости от того, насколько сильно поражение коснулось определенных органов и систем, наблюдают различные клинические проявления заболевания. После естественного заражения вирусом Ньюкаслской болезни инкубационный период длится от двух дней до двух недель.

Насколько быстро, на птице станут заметны первые клинические признаки болезни зависит от путей проникновения возбудителя и его вирулентности, возраста птицы и состояния ее сопротивляемости иммунной системы.

В Ньюкаслской болезни различают острое, подострое и хроническое протекание, а также типичную и атипичную формы заболевания.

Также отмечается возможная четвертая степень: сверхострое течение с летальностью до 90 % – основной симптом – сильное воздействие и разрушение пищеварительной системы – тракта, которая предположительно вызывается азиатскими штаммами вируса.

Признаки заболевания

Первыми признаками типичной формы является угнетение и слабость птицы, ухудшение аппетита и лихорадка. Часто можно наблюдать симптомы потери ориентации, связанные с ухудшением действия центральной нервной системы. У большей половины заболевшей птицы (40-70 %) отмечают увеличение зоба. Помет становится жидким с примесями слизи и крови.

При дыхании можно услышать специфические звуки, обусловленные накоплением в дыхательных путях экссудата. Часто птица начинает чихать и дышит с открытым клювом. Поражение нервной системы приводит к развитию паралича, в результате которых может перекручиваться шея, развиваться атаксия и тремор, усложняться передвижения конечностей, отвисать крылья, и тому подобное.

Из обобщенных проявлений болезни можно заметить снижение яйценоскости, а также замедление роста и развития. Уже на первой неделе после заражения может развиваться желточный перитонит и керато-конъюнктивит.

Атипичная форма

Атипичная форма Ньюкаслской болезни чаще всего регистрируется у молодняка. При ней характерных клинических симптомов не обнаруживается. Основным клиническим признаком такой формы является скручивание шеи, судороги, а также паралич крыльев и ног.

Иногда Ньюкаслская болезнь вообще остается незамеченной без проявлений каких-либо симптомов, или птица быстро поправляется. Развитие такого атипичного течения связаны с циркуляцией в окружающей среде слабо вирулентных штаммов вируса, а также с наличием у птицы различной степени напряженного иммунитета. В результате естественно слабые штаммы вируса вызывают лишь иммунологическое перестроение организма и могут проявляться только по наличию сывороточных антител.

В зависимости от тяжести течения заболевания и интенсивности поражения отдельных систем и органов патологоанатомические изменения при Ньюкаслской болезни могут сильно отличаться.

Если Ньюкаслская болезнь проходила очень остро – на трупах птицы наблюдают классическое проявление септицемии. Очень часто характерны кровоизлияния можно наблюдать в желудке, а также в различных отделах кишечника; в сердце и яичниках.

Если Ньюкаслская болезнь птиц имела более затяжное течение – трупы истощены, в кишечнике находят многочисленные язвы. Через атрофию стенка тонкого кишечника изящная, возле клоаки перья сильно загрязнены жидким пометом. Если в течение болезни наслоились дополнительные осложнения, то можно также находить признаки гепатита, перитонита, воспаления воздушных мешков и яйцеводов.

Диагностирование

Как диагностируется Ньюкаслская болезнь птиц? При диагностике Ньюкаслской болезни применяют комплексный подход: потребуются лабораторные исследования с выделением вируса, учитываются эпизоотологические данные, клинические признаки и патологоанатомические изменения. Выделение вируса проводят путем биопробы на чувствительных птицах или заражением куриных эмбрионов.

Околоплодную жидкость от погибших эмбрионов в дальнейшем используют для постановки серологических реакций РГА, РН и РЗГА. Для выделения вируса также могут использоваться различные культуры клеток.

Дифференцировать ньюкаслскую болезнь необходимо от куриного гриппа и инфекционного ларинготрахеита, а также пастереллеза, микоплазмоза и инфекционного бронхита. Подобное проявление заболевания также характерно для поражения спирохетами. Среди незаразных причин следует рассматривать возможные отравления.

Вакцинация

В результате заболевания и выздоровления или же после вакцинации у птицы возникает иммунитет к возбудителю Ньюкаслской болезни. Уровень накопления в сыворотке крови антител зависит от ее возраста, а также сроков, способа и кратности проведения вакцинации.

Важную роль здесь также приобретают факторы кормления и содержания, которые в целом способствуют лучшему иммунному ответу и большей устойчивости организма к возбудителю. Наиболее распространенным методом вакцинации на крупных птицефабриках является аэрозольная вакцинация.

Инактивированную вакцину также можно вводить птице внутримышечно с 4-х месячного возраста. В течение двух недель после иммунизации у птицы развивается иммунитет к возбудителю болезни, который в дальнейшем сохраняется на полгода.

В неблагополучных птичниках вакцинацию начинают гораздо раньше еще на цыплятах с 10-ти дневного возраста, которую повторяют трижды 4-5 месяцев и потом каждые полгода. При проведении вакцинации важно за 3-5 дней до и в течение недели после иммунизации не использовать на поголовье антибиотиков и сульфаниламидных препаратов, которые бы могли помешать иммунному ответу.

Процедуру иммунизации можно сочетать для вакцинации поголовья против Ньюкаслского вируса и против оспы одновременно. Работа по усовершенствованию вакцин и методов вакцинации, а также разработки новейших препаратов, в том числе комплексных вакцин ведется постоянно и требует внимания от ветеринарных специалистов предприятий.

Карантинные мероприятия

Из-за высокой вероятности быстрого распространения заболевания среди здоровой птицы лечение при болезни Ньюкасла не разработано и непредвиденное. Таким образом, на первое место в борьбе с болезнью выходят меры предосторожности. Среди них важно не допускать заноса возбудителя на предприятие, прежде всего с новыми инкубационными яйцами, а также поддерживать высокую гигиену среди персонала при обращении с инвентарем, кормом и подстилкой.

Не желательно совмещать работу на птицефабриках с содержанием домашней птицы дома. При проведении мероприятий по дезинфекции следует учитывать, что вирус может быть устойчив к действию химических и физических факторов, а зависит это от наличия белкового субстрата и кислотности среды. Поэтому перед дезинфекцией должна проводиться тщательная очистка.

Вирус сохраняет устойчивость в диапазоне показателя рН от 2 до 10, что значительно усложняет борьбу с ним с использованием слабых растворов действующих веществ дезинфектантов. Даже под действием солнечного облучения вирус инактивируется только через двое суток. Зимой в птичниках возбудитель может сохраняться до 3 месяцев, летом – до недели.

При этом в замороженных тушках Ньюкаслская болезнь птиц легко переживает больше двух лет. Вирус Ньюкаслской болезни является очень термостабильным – для его уничтожения при кипячении тушек птицы необходимо до часа. В помете вирус сохраняет инфекцию до трех недель. Таким образом, для успешной и быстрой инактивации вируса используют 1-2 % растворы формалина, 3 % хлорная известь, 2 % едкий натрий и тому подобное.

Подозрение на болезнь Ньюкасла

Если возникает подозрение на появление Ньюкаслской болезни в хозяйстве, прежде всего проводят необходимые лабораторные исследования. И если следует подтверждения диагноза накладывается карантинное ограничение.

Больная птица подлежит убою и уничтожению; птица, которая была в контакте с больной, также забивается и подвергается термической обработке. Наряду с этим поголовье, что находится под угрозой заражения, подвергают вакцинации.

Малоценный инвентарь тоже уничтожают, другой обрабатывают соответствующими дезинфектантами (5 %-ный креолин, 1,5 % едкий натрий и тому подобное). Навоз от больной птицы нужно сжечь. Параллельно проводят дезинфекцию помещения по средствам аэрозолей.

Карантин с птицефабрики будет снят через один, два месяца после полной ликвидации болезни и проведений всех санитарных мероприятий согласно инструкции.

Таким образом, появление в хозяйстве Ньюкаслской болезни обусловливает значительные уб